In esclusiva su Chronist, il saggista Filippo Ulivieri, ci parla di Shining e della sua nuova teoria a cui nessuno mai aveva fatto caso

Impazza, in questi giorni, una nuova inquietante ipotesi riguardante Shining che, in un thread su Twitter con milioni di visualizzazioni, sta letteralmente facendo impazzire gli utenti. Non stupisce più di tanto come un film del genere, reputato uno dei capolavori dell’horror, faccia ancora parlare di sé. Vuoi per il genio criptico di uno dei più grandi registi di tutti i tempi, vuoi per la performance di uno dei più grandi attori viventi. In questo caso, tuttavia, a sorprendere è una teoria che cambia ancora una volta la concezione di quella meraviglia che è Shining. Pellicola, tra l’altro, che dal 1980, anno della sua uscita, è stata oggetto di studi, documentari, analisi, saggi e inchieste. E la tanto inquietante quanto originale ipotesi ce l’ha fornita uno dei massimi studiosi del regista statunitense, Filippo Ulivieri.

Chi è Filippo Ulivieri, l’autore della nuova ipotesi?

Già fondatore del sito Archivio Kubrick, scrittore di Stanley Kubrick e me (insieme all’assistente di una vita di Kubrick, Emilio D’Alessandro) e sceneggiatore del documentario di Alex Infascelli, S is for Stanley, vincitore di un David di Donatello, Ulivieri ha dedicato anni a tracciare la più completa eredità possibile del regista, tra gli altri, di 2001 Odissea nello spazio e Arancia Meccanica. Il nuovo dettaglio che ha interessato milioni di fan in tutto il mondo è anche qualcosa che mai nessuno aveva notato. E il primo a farlo è stato proprio Ulivieri che ha pubblicato il tutto in un thread su Twitter a cui è seguito un video su YouTube. Di cosa si tratta? Dell’insolito comportamento di Jack Nicholson e dei continui sguardi che ha Jack Torrance, il personaggio che interpreta, davanti l’obbiettivo. Tra l’altro, durante scene chiave che sono passate alla storia.

La rottura della quarta parete

Basandoci sulla folgorante osservazione di Ulivieri, infatti, con i suoi brevi ma chiari ammicchi, Nicholson violerebbe la quarta parete, fissando e interagendo direttamente con lo spettatore. Per chi non dovesse avere familiarità con questo termine, la quarta parete è, in campo cinematografico e nello spettacolo in generale, un tramezzo immaginario posto difronte alla cinepresa, all’obbiettivo o al palcoscenico. Attraverso di esso lo spettatore osserva lo svolgimento dell’azione e delle vicende. Non è altro, dunque che la conclusione delle tre pareti del palcoscenico o di una scena in generale. Rompendo tale parete immaginaria, rivolgendosi allo spettatore, rappresenta l’intenzione del personaggio di far capire al pubblico che è tutta una finzione.

Nel cinema, a volte, succede che è il personaggio stesso a non accorgersi della finzione in atto finché tale barriera non si infrange, entrando in contatto con lo spettatore con cui può addirittura confidare timori e perplessità. Possiamo definirla anche metafinzione. E anche in questo caso Ulivieri ce lo spiega con esempi illustri quali Io e Annie, Mamma ho perso l’aereo, The Great Train Robbery, Il favoloso mondo di Amelie e la serie tv House of Cards.

La maniacalità di Kubrick in Shining

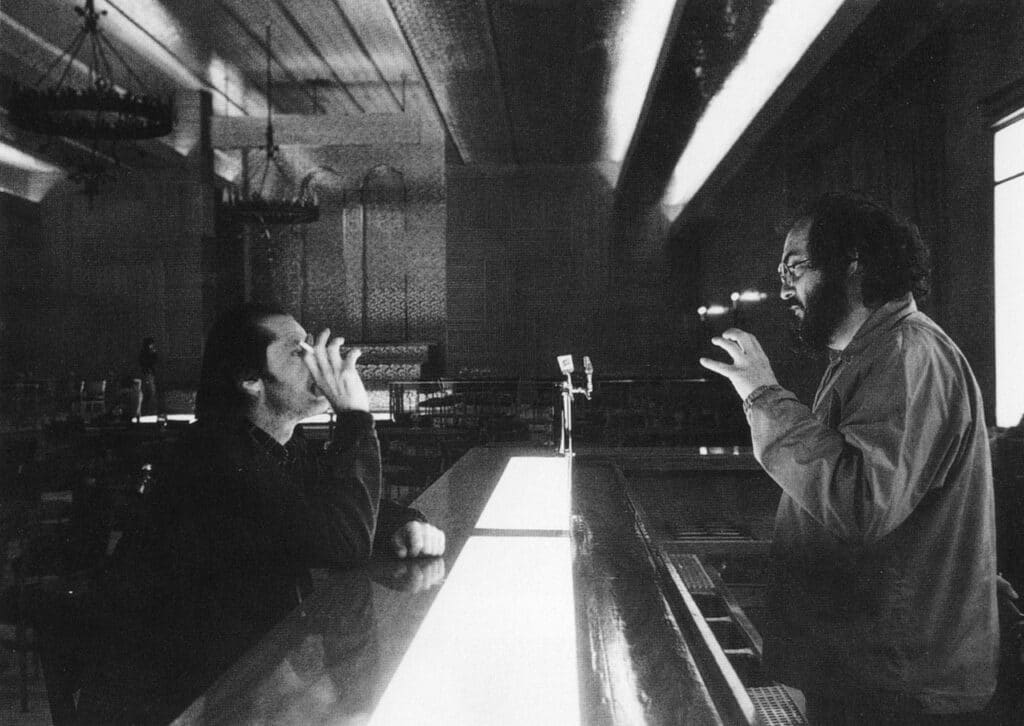

Prendendo spunto dal thread di Ulivieri, dunque, sarebbe un tipo di dettaglio da non prendere sottogamba. Specialmente tenendo conto della maniacalità del cineasta statunitense nel gestire personalmente ogni aspetto dei suoi film. Avendo il massimo controllo dal montaggio alle musiche, dalla fotografia alla scenografia. Finanche per quanto riguardava il doppiaggio straniero. Era, inoltre, piuttosto attento anche alle riprese dei Making of, in cui, come nota Ulivieri, è lo stesso Kubrick a suggerire a Nicholson di mettersi a favore di camera. Un caso? Chiediamolo al diretto interessato.

Come sei giunto a questa originale intuizione, a cui tra l’altro, nessuno mai aveva fatto caso?

Erano anni che volevo scrivere qualcosa su queste rapide occhiate di Jack Nicholson alla macchina da presa. Ho un file dove appunto idee per possibili scritti e queste “occhiatacce” di Jack, come le chiamavo, compaiono già nel 2006. Ne avevo sempre rimandato la scrittura perché non riuscivo a capire la ragione di questa sgrammaticatura del film – forse era appunto un desiderio di rompere la forma cinema, cosa che in un film horror viene particolarmente bene? Forse erano un elemento del discorso sullo sguardo che il film porta avanti? Forse ancora avevano a che fare con il tema dei fantasmi?

E poi cos’è successo?

Qualche tempo fa avevo intuito che il formato thread su Twitter poteva essere giusto: un’immagine del film con l’occhiataccia abbinata a un breve testo esplicativo. Mi sembrava anche che un saggio scritto per un social network non dovesse necessariamente essere risolutivo: poteva buttare lì delle idee e chiamare la partecipazione dei lettori. Se io non riuscivo a capire bene perché Nicholson dovesse guardare in camera in quel modo così furtivo, magari ci poteva riuscire la twitter-sfera? Dopo aver preparato il thread, mi è venuta voglia di farne una versione video, così ho registrato il mio testo come audio e ho montato le varie scene del film, rallentandole perché le occhiate risultassero ben visibili.

Visto il numero di visualizzazioni – e si parla di milioni – direi che oltre ad essere brillante la tua analisi sia anche la prima, in questo caso. Ti saresti mai aspettato una così grande risposta dal pubblico di tutto il mondo?

Ho pubblicato il thread nel pomeriggio. Mi sono svegliato la mattina dopo con 600.000 visualizzazioni. Da lì è stata un’esplosione incontenibile nei due giorni successivi, fino ai 6 milioni attuali. Il video su YouTube ha viaggiato con ritardo: prima ha fatto le visualizzazioni solite che fanno gli altri miei video, poi si è impennato anch’esso e adesso sta a 160.000 (la media del mio canale oscilla tra 1500 e 2500 per i video-saggi). Non che sperassi in nulla, in realtà: speravo quel che spero sempre, ossia di ricevere attenzione sufficiente per divertirmi. L’aspetto positivo è che stavolta sta funzionando da traino: ho quadruplicato i follower su Twitter e il video sta portando visite al mio canale YouTube , cosa di cui sono particolarmente contento perché gli altri video raccontano gli studi più importanti che penso di aver fatto su Kubrick.

Potrebbe interessarti anche: Ecco che fine ha fatto il bambino di Shining: l’incredibile storia di Danny Lloyd

Le “occhiate intenzionali” nella nuova analisi

Nel video da te pubblicato, a proposito della quarta parete, hai menzionato alcuni dei più celebri esempi cinematografici. In cuor tuo, credi davvero che Kubrick abbia voluto donarci deliberatamente questo ennesimo grattacapo?

Non sono per nulla sicuro che queste occhiate siano davvero intenzionali, nel senso che accetto ben volentieri le obiezioni tanto di chi fa notare che l’indicazione di Kubrick che si vede nel documentario serva semplicemente a far mettere Nicholson a favore di macchina da presa, non a dirigerne lo sguardo in camera, quanto di coloro che insistono che sia una cosa capitata un po’ per caso, perché Jack Nicholson la fa anche in altri film, ad esempio nel monologo sulla talpa in The Departed.

Kubrick insomma potrebbe aver tenuto questo suo tic semplicemente perché gli pareva interessante. Di questo parere è anche l’assistente montatore del film, Gordon Stainforth, a cui ho fatto vedere il video. La sceneggiatrice di Kubrick, Diane Johnson, mi ha invece detto che la mia teoria l’ha convinta: il tema dello sguardo era stato molto importante nella scrittura del film perché, come aveva scritto Freud nel saggio sul Perturbante, gli occhi possono fare una gran paura.

In conclusione, si potrebbe dire che noi tutti siamo i veri ospiti dell’Overlook?

Questa è l’interpretazione più spinta, di livello più alto. Ho fatto caso che la maggior parte di chi ha commentato si ferma al livello più basso, secondo cui le occhiate servono solo per disturbare subliminalmente lo spettatore. Mi pare normale che sia così: solo chi vuol giocare con le opere d’arte si diverte a interpretarle. A me pare comunque un’interpretazione valida, perché alla fine dei titoli di coda, quando una delle canzoni degli anni ‘20 finisce, si può sentire il mormorio di una folla, che altro non è che l’insieme degli ospiti della festa del 4 luglio 1921, quindi dei fantasmi.

Un altro acuto dettaglio

Alla fine della proiezione del film nelle sale cinematografiche questo suono si andava a sovrapporre a quello degli spettatori che si alzavano dalle loro poltroncine e lasciavano la sala, magari chiacchierando del film che avevano appena visto. Ecco, quindi, che il film gioca a sovrapporre fantasmi e pubblico, anche in modo abbastanza esplicito. Penso che le occhiate che ho individuato potrebbero suggerire la stessa cosa. Kubrick, insomma, col suo film di fantasmi ha tentato di farci provare la sensazione di essere noi stessi un fantasma, cosa che, come dico nel video, è coerente con l’impostazione del suo cinema, dove conta di più la sensazione che l’intelletto.