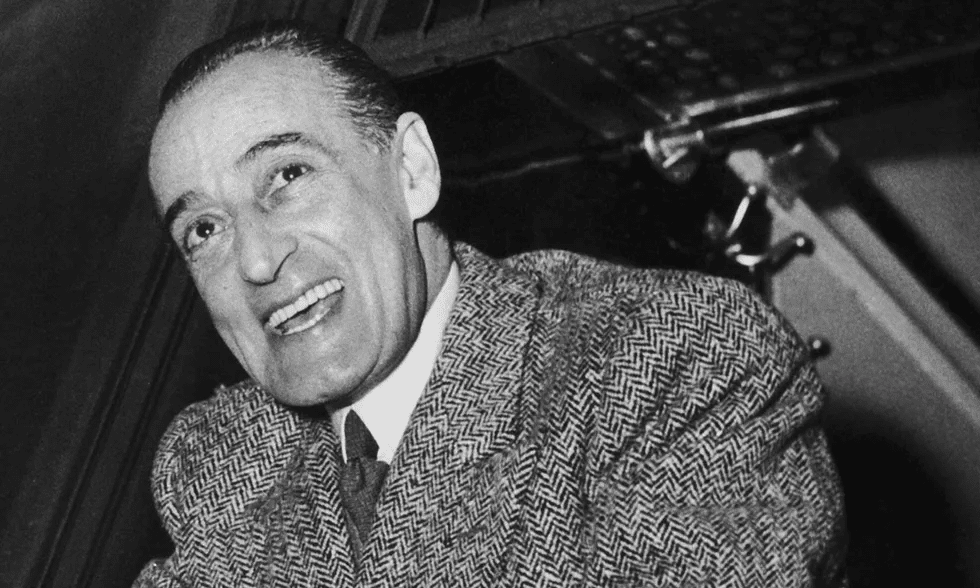

Antonio Griffo Focas Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito Gagliardi De Curtis di Bisanzio, in arte Totò, nacque il 15 febbraio del 1898 alle ore 7:30 a Napoli e morì a Roma il 15 aprile alle ore 4:00 del 1967. Ricorre l’anniversario di morte di uno dei più grandi artisti. Di un simbolo della recitazione italiana. Teatrale e cinematografica. Sono passati 55 anni ma è come se fosse sempre qui con noi.

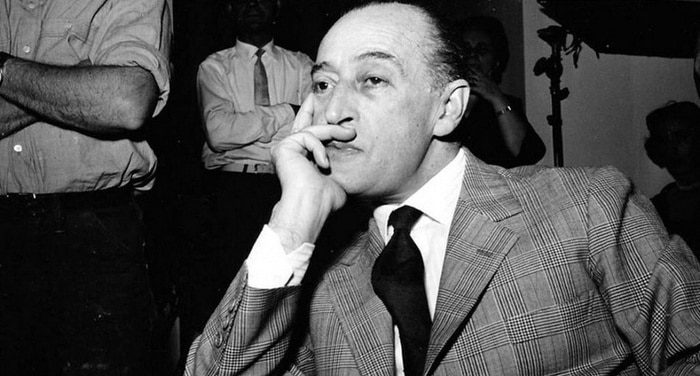

“Principe della risata” è il soprannome con il quale lo conosciamo tutt’oggi. Totò è sempre attuale come testimonia il sondaggio condotto dal giornale online “quinews” nel 2009, dove è stato votato da migliaia di persone come il comico italiano più conosciuto e amato della Penisola.

Totò è stato davvero uno dei più grandi, riconosciuto come tale anche tra i colleghi. Ed anche all’estero, sebbene quello di diffondere la sua arte al di fuori dei confini nazionali resterà sempre un desiderio irrealizzato, o comunque poco sfruttato. Nonostante possa risultare strano, Totò non ebbe una grande fama fuori dall’Italia.

Per questo voleva fare qualche film muto (che non fece, anche se ci andò vicino), perché lui recitava e intratteneva anche senza parlare. Per questo amava Charlie Chaplin, che non ebbe il coraggio di incontrare quando il destino lo affiancò al celebre attore inglese. Sebbene conosciamo Antonio prevalentemente nelle commedie, saranno i film drammatici a renderlo immortale per la critica.

La stessa critica che lo ha spesso bersagliato… Ma andiamo con ordine e riviviamo cronologicamente ogni passo dell’attore più riconosciuto ed apprezzato del Belpaese. Attore sì, ma anche commediografo e poeta, perfino un cantante. Ma anche un paroliere e uno sceneggiatore italiano. Totò era tutto.

Una vita tra avvocati e tribunali per il riconoscimento dei titoli

L’artista è nato come Antonio Vincenzo Stefano Clemente, figlio di una relazione clandestina tra la madre naturale, Anna Clemente, e il padre naturale, Giuseppe De Curtis.

Il papà lo poté riconoscere solo nel 1928 “essendo frutto del suo legame con una popolana” come rivelò un prete di Napoli nel 1988 mostrando un documento che attestava la nobiltà di Totò. Nel 1933 Antonio venne adottato dal marchese Francesco Maria Gagliardi Focas di Tertiveri.

Con l’adozione si assicurò un vitalizio. Dopo una vita passata a ricostruire l’albero genealogico dei De Curtis, scoprì di aver ritrovato alcune remote discendenze nella dinastia imperiale bizantina. Dopo due sentenze del tribunale di Napoli venne sancito che Antonio sarebbe stato riconosciuto come principe iure sanguinis della stirpe Flavia Angela Comnena perché discendente di Teodoro Fabio, capitano generale e cognato di Costantino Imperatore.

Inizialmente all’anagrafe venne segnato come “figlio di nessuno” con la dicitura “Antonio Clemente, figlio di Anna Clemente e di N.N.”. Nacque e visse nel quartiere Rione Sanità di Napoli in via Santa Maria Antesaecula al terzo piano del civico numero 107. Poi con la famiglia si trasferì al secondo piano del civico 109. Non fu un’infanzia felice. Il mancato riconoscimento di figlio legittimo ossessionò l’artista a scoprire più a fondo la sua discendenza e non si fermò mai. Neanche dopo il successo e i soldi che inizialmente non aveva “prima mi occupavo di problemi più urgenti: il pane e il companatico” disse nel 1966 raccontandosi e ricordandosi.

Totò ci teneva a risalire alla discendenza della sua famiglia e al riconoscimento di figlio legittimo, per lui era il segno di un riscatto della sua difficile vita in gioventù

In tutta la sua vita ha scomodato avvocati e impegnato magistrati a non finire, affinché tutto fosse messo per iscritto. Ma nonostante il raggiungimento nell’inappellabilità non smise di difendere il riconoscimento dei suoi casati contro chi metteva in dubbio i suoi titoli. E vinceva sempre. Alla fine riuscì ad esaudire il suo più grande desiderio covato sin dai primi anni di vita: il riconoscimento di figlio legittimo.

In vita venne più volte definito un monarchico anche per via del suo modo di vivere sfarzoso. Tuttavia il suo desiderio di riconoscimento dei titoli non era dovuto al fatto che voleva essere chiamato “principe” come infatti non pretese mai. La sua mania era dovuta al riscatto della sua difficile vita in gioventù.

Nel 1946 il tribunale di Napoli riconobbe a Totò il diritto di esibire alcuni titoli assegnati: Sua Altezza Imperiale Antonio Porfirogenito della stirpe Costantiniana dei Focas Angelo Flavio Ducas Comneno di Bisanzio, Principe di Cilicia, di Macedonia, di Dardania, di Tessaglia, del Ponto, di Moldava, di Illiria, del Peloponneso, duca di Cipro e di Epiro, conte e duca di Drivasto e Durazzo.

Le origini: la scuola, le prime recitazioni e imitazioni di Totò

Totò, era il nome con il quale lo chiamava la madre e tutti nel quartiere ormai lo conoscevano con questo nomignolo. Antonio era un tipo solitario dalla verve malinconica, la madre aspirava a una sua carriera nel sacerdozio “meglio ‘nu figlio prevete ca ‘nu figlio artista“, diceva. Probabilmente spinta dai travestimenti da prete di Antonio sin dalla tenera età. In casa il giovane Totò costruì anche un altarino con le candele per rendere più realistiche le sue interpretazioni.

Già dai primi anni di vita sembrava destinato all’arte dello spettacolo per la sua vocazione artistica

Una passione che gli impedì di approfondire gli studi al punto che dalla quarta elementare venne “retrocesso” in terza, circostanza che non lo demoralizzò né gli recò disagi particolari, anzi era il “giocoliere” di turno quando intratteneva i suoi compagni di classe con recite, imitazioni ed esibizioni con smorfie e battute varie.

Aveva già un occhio da “cinema e teatro“, studiava le persone comuni e i loro atteggiamenti, spesso lo faceva di nascosto e con una predilezione specifica per le personalità più eccentriche. Ne imitava le mimiche e il suo modo di “rubare con l’occhio“, spesso intrufolandosi di nascosto, gli fece attribuire un altro nomignolo: Totò era “‘o spione“.

Il suo precoce spirito di osservazione gli fu utile per iniziare a interpretare al meglio dei personaggi che portò con sé per tutta la sua carriera. Finite finalmente le scuole elementari venne iscritto al collegio Cimino, scenario di un incidente serio che però segnò positivamente la carriera futura di Totò.

La nascita della “maschera” di Totò in un incidente al collegio Cimino

Mentre stava giocando a fare a boxe con uno dei precettori, questi lo colpì in pieno volto causandogli la nota deformazione del naso e del mento che avrebbero caratterizzato il futuro del personaggio: la maschera prendeva forma. Un episodio che venne inizialmente preso alla leggera da Totò ma che col passare dei giorni presentava le conseguenze in termini di dolore. Altri tempi…

La scuola si confermava un osso duro per Totò: lui era altrove con la testa, con il cuore e con l’anima. Non terminò gli studi che abbandonò prematuramente senza prendere il diploma. La passione della madre di vederlo come un vero sacerdote prese dunque forma. Totò frequentò la parrocchia da chierichetto.

Anche qui però la testa era sempre altrove, condizionata dal gran successo che riscuoteva nelle recite e imitazioni nonché dall’attrazione che provava per gli spettacoli di varietà. Così nel 1913, a soli 15 anni, iniziò a frequentare i teatrini della periferia esibendosi come “Clement“. Le macchiette recitate erano del repertorio di Gustavo De Marco, interprete napoletano, dalle caratteristiche vicine a quelle d’un burattino.

De Marco aveva movenze snodate e si esibiva con grande mimica. Totò si ispirava con qualsiasi cosa. Così su quei palcoscenici fece i primi incontri con Eduardo De Filippo, Peppino De Filippo, Cesare Andrea Bixio e Armando Fragna.

“Siamo uomini o caporali?“

Le passioni artistiche di Antonio dovevano però essere accantonate per l’incombenza della prima guerra mondiale. Il giovanissimo Totò si arruolò come volontario nel Regio Esercito. Assegnato al 22° Reggimento fanteria, era di stanza a Pisa e poi a Pescia. In seguito venne trasferito in Piemonte al CLXXXII Battaglione di milizia destinato a procedere in Francia.

Il comandante del suo battaglione lo armò di coltello avvertendolo che lì, alla stazione di Alessandria, dovendo condividere gli alloggiamenti in treno con un reparto di soldati provenienti dal Marocco e dalle “strane” e “temute” abitudini sessuali, sarebbe potuto essere necessario difendersi.

C’è chi dice che improvvisò un attacco epilettico con le sue doti recitative molto credibili, al punto che ancora oggi resta un mistero se quel malore fosse vero o no. Riuscì tuttavia ad evitare di partire per il fronte francese visto che venne ricoverato all’ospedale militare.

Rimase in osservazione per poco e una volta dimesso venne inserito all’88° Reggimento Fanteria “Friuli” a Livorno. Qui fece la spiacevole conoscenza di un graduato che si approfittò del minuto Antonio con prepotenze, soprusi e umiliazioni. Questi episodi diedero vita al celebre motto dell’attore, la citazione storica e immortale di Totò: “Siamo uomini o caporali?”.

Si trasferì a Roma e venne scritturato come “straordinario“, quindi recitava all’occorrenza e senza compenso

Totò decise di diventare un ufficiale di marina ma non era convinto: non ne sopportava la disciplina. Proprio lui che nella vita è noto essere stato un pigro, uno che dormiva fino a tardi, che iniziava le giornate alle 17. Così riprese a scappare di casa per andare a fare le sue esibizioni. L’impresario Eduardo D’Acierno lo scritturò e fu un gran primo successo alla Sala Napoli.

Recitò con la parodia della canzone “Vicolo” di E. A. Mario Vipera che aveva sentito dall’attore Nino Taranto al Teatro Orfeo e al quale chiese di potergliela “rubare“. Con D’Acierno recitò la macchietta de “Il bel Ciccillo” che ripropose nel film Yvonne la Nuit del 1949 per la regia di Giuseppe Amato.

Nei primi anni Venti la famiglia si trasferì a Roma dopo che i genitori riconobbero il figlio e si congiunsero in matrimonio. Nella capitale Antonio venne scritturato come “straordinario“. Quindi sarebbe stato un elemento utilizzato saltuariamente, in base alle esigenze e senza compenso.

Si fece subito notare ma un brutto episodio lo allontanò dal teatro

Sebbene sul palco della compagnia dell’impresario Umbero Capece si distinse tra attori scadenti e negligenti, facendosi apprezzare dal pubblico per l’interpretazione dell’antagonista di Pulcinella, Felice Sciosciammocca, il ruolo di “straordinario” ai genitori non piaceva proprio e anche Totò fece presto i conti con la realtà.

Infatti i sacrifici erano molti già solo per raggiungere fisicamente il teatro, il tutto gratuitamente e con nessun soldo in tasca. Doveva attraversare completamente la città da Piazza Indipendenza per raggiungere Piazza Risorgimento. Dopo un via vai continuo e ricco di sacrifici Totò avanzò una richiesta di sostegno a Umberto Capece.

Tuttavia l’impresario si infuriò, per lo stupore di Totò, e si irritò a tal punto da sostituirlo a teatro da un altro “straordinario“. Antonio si demoralizzò oltremodo restando disoccupato per un breve periodo di tempo. Aveva dovuto dire addio al teatro, facendolo in un modo inaspettato, brusco e repentino.

Il varietà: la svolta con Giuseppe Jovinelli

La disoccupazione non durò molto per il giovane Totò sebbene lo sconforto fosse notevole, lui che era già malinconico di natura. Tuttavia si rallegrava quando riusciva a racimolare qualche soldino nelle esibizioni in localini della zona. La strada era dura ma sembrava finalmente quella giusta: il varietà.

Sebbene si presentò a Francesco De Marco, capocomico napoletano noto per le sue dinamiche e stravaganti esibizioni, lo stesso Totò rifiutò all’ultimo momento, forse per insicurezza. Nacque così l’idea di esibirsi in solitaria e venne preso dall’impresario Giuseppe Jovinelli per la gioia e lo stupore di Antonio che proprio non si aspettava di poter calcare lo stesso palco di artisti come Ettore Petrolini, Raffele Viviani, Gustavo De Marco e compagnia.

Jovinelli, un tipo rude e noto per uno scontro con un malavitoso locale (un piccolo boss di quartiere), aprì a Totò le porte del celebre Teatro Ambra Jovinelli, al tempo il massimo per gli spettacoli di varietà. Il debutto andò molto bene, interpretò tre macchiette di Gustavo De Marco: Il bel Ciccillo, Vipera e Il Paraguay. Jovinelli era al settimo cielo.

Così felice che Totò diventò una figura fissa in vari spettacoli e venne organizzato anche un finto match contro il pugile Oddo Ferretti. Totò riuscì a firmare un contratto più a lungo termine. Prima di entrare in scena Antonio sbirciò la sala piena del teatro, dando il via a quello che sarebbe diventato un suo rito per ogni futura interpretazione sul palco.

I guadagni erano ancora minimi, poi l’esordio al Teatro Sala Umberto I

Tuttavia Totò era ancora sul lastrico: la paga era minima e non riusciva a permettersi persino un abito di scena alternativo. Infatti l’artista si esibiva sempre con gli stessi vestiti. Soprattutto non poteva permettersi un taglio differente, a immagine e somiglianza della sua maschera. Lui voleva le basette come quelle di Rodolfo Valentino.

Riuscì a stringere amicizia con Pasqualino, gentile barbiere che riuscì a far scritturare Totò da Salvatore Cataldi e Wolfango Cavaniglia grazie alle sue conoscenze. Una coincidenza particolare che permise al grande “Principe De Curtis” di esibirsi al prestigioso Teatro Sala Umberto I. L’esordio fu incredibile: tutti urlavano “bis” e applaudivano al Salone Umberto I.

Totò si affermò nel varietà. Cominciò a farsi conoscere in tutto il territorio nazionale grazie alle esibizioni nei principali teatri e caffè-concerto tra il 1923 e il 1927. I maggiori introiti gli permettevano la cura nei dettagli di cui aveva bisogno: poteva finalmente portare capelli e basette come Rodolfo Valentino e soprattutto aveva vestiti alternativi.

Le prime avventure in campo sentimentale

Il successo arrivava anche in campo sentimentale anche se in quel periodo si trattava più di avventure fugaci. A ogni esibizione scovava la più carina tra i presenti dedicandole lo spettacolo e questa solitamente lo raggiungeva nel camerino a serata conclusa. In questo periodo Totò acquisì la fama dello “sciupafemmine“. Non si fece mancare relazioni con ballerine e cantanti dei caffè.

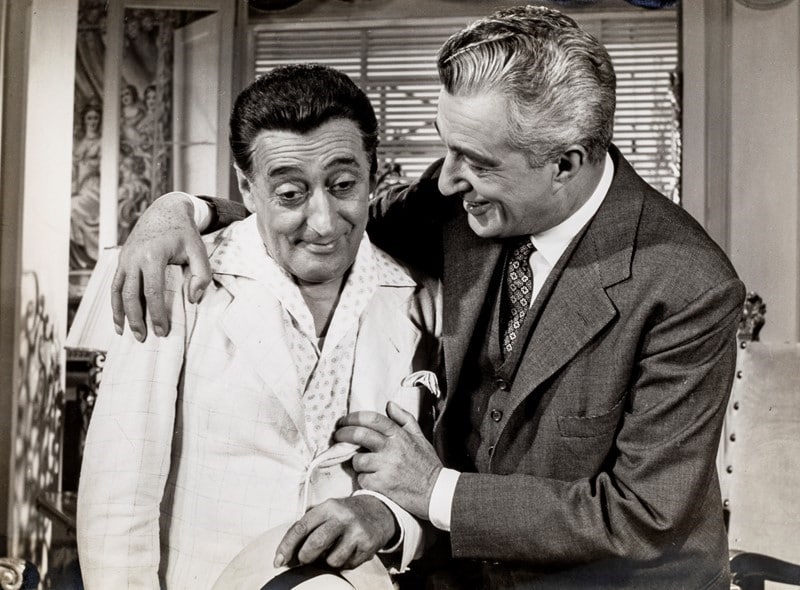

Nel 1927 la fama lo portò a farsi scritturare da Achille Maresca che era titolare di due compagnie appartenenti alle primedonne Isa Bluette e Angela Ippaviz, soprattutto la prima era una delle soubrette più brillanti e amate del periodo. Nella prima compagnia conobbe Mario Castellani che sarebbe diventato la sua futura spalla.

Nel 1929 venne contattato dal barone Vincenzo Scala che era titolare del botteghino del teatro Nuovo di Napoli e Totò venne scritturato come “vedette” in alcuni spettacoli. Tra questi Miseria e Nobiltà, Messalina e I tre moschettieri con Titina De Filippo. Gli spettacoli erano di Eduardo Scarpetta e Mario Mangini.

Proprio in Messalina fece impazzire la folla quando si arrampicò su per il sipario regalando memorabili scene fuori programma e mandò in visibilio gli spettatori semplicemente con le sue smorfie e sberleffi verso gli stessi. Totò stava esplodendo, ma la malinconia che viveva nel privato si faceva sempre più ingombrante: sentiva il bisogno di una relazione sentimentale seria.

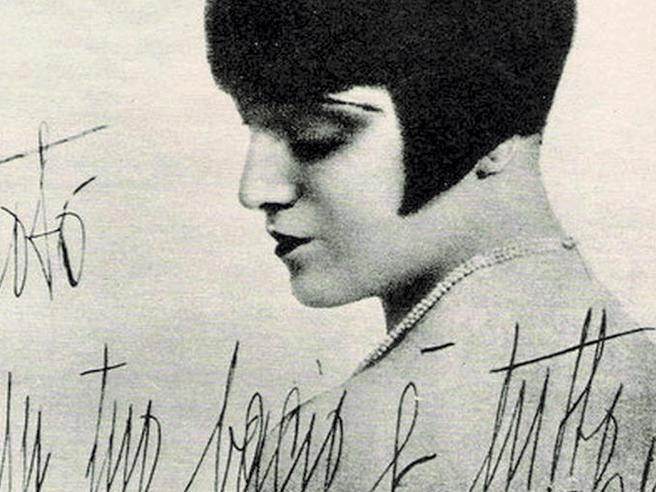

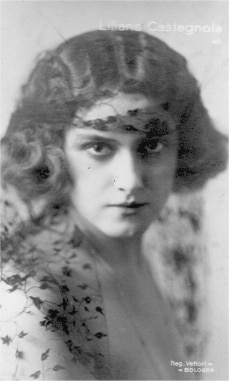

Liliana Castagnola, ecco il vero amore nella vita di Totò

Sebbene fosse lo “sciupafemmine” di sempre, le sue situazioni sentimentali non lo soddisfacevano, mancavano di amore e non era appagato. Fin quando poi arrivò nella sua vita la sciantosa Liliana Castagnola. Stavolta era diverso. C’era il corteggiamento, c’era l’intenzione seria di innamorarsi e di costruire qualcosa di serio: c’erano nuovi stimoli.

Totò ammirò la bellezza di Liliana attraverso alcune fotografie con abito da sera provocante e fu amore a prima vista. La donna era sotto l’occhio del ciclone per alcune vicende: venne espulsa dalla Francia accusata di aver portato allo scontro fisico due marinai spasimanti e poi fu vittima di un colpo di pistola che la colpì al viso per mezzo del suo amante geloso, poi morto suicida.

L’uomo, prima di suicidarsi, sparò due colpi verso Liliana e un frammento del proiettile che la colpì in pieno volto rimase incastrato, lasciandole così una ferita sul volto. La cicatrice le provocava forti dolori che Liliana allietava solo con utilizzo di tranquillanti. Così la sciantosa in scena adottava una acconciatura che le copriva parte del volto e con i capelli “a caschetto” mascherava fronte e guance.

Nel 1929 Liliana, scritturata dal Teatro Nuovo, giunse a Napoli e si presentò ad uno spettacolo in cui Antonio si esibiva, incuriosita dal giovane talento emergente. Totò non perse tempo e spedì mazzi di rose e un biglietto alla pensione degli artisti dove Liliana abitava. La sciantosa rispose con una lettera. In quel momento nasceva la prima vera storia d’amore intensa per Totò.

La gelosia di Totò

Forse sin troppo intensa che durò brevemente a causa della gelosia di Antonio: nelle tournée Liliana era corteggiatissima. Cominciarono così forti litigi che costrinsero la donna a proporsi nella stessa compagnia di Totò. I pettegolezzi crescevano e la pressione sulla coppia era intensa. Totò si sentiva vincolato e oppresso da Liliana che non lasciò mai direttamente.

L’oppressione di Liliana e quel suicidio che segnò l’artista a vita

Venne scritturato con la compagnia della soubrette “Cabiria“, a Padova, e accettò sperando che la distanza avrebbe risolto la situazione. Così Liliana si tolse la vita nella sua stanza d’albergo dopo aver ingerito un tubetto di sonniferi. Accanto al corpo una lettera. Uno scritto struggente dove invitava Totò a dare “a mia sorella Gina tutta la roba che lascio in questa pensione“.

D’altronde “meglio se la goda lei, anziché chi mai mi ha voluto bene“. Non mancano attacchi diretti verso l’artista “scortese, omaccio!” reo di non essere venuto “a salutarmi per l’ultima volta“. Poi la richiesta d’aiuto “se mi fossi vicino! Mi salveresti, è vero?“. Infine la presa di consapevolezza “sono calma come non mai” e il ringraziamento di aver donato il sorriso “alla mia vita grigia e disgraziata“.

Nella lettera scrisse di un inquietante episodio relativo a due gatti neri incontrati la stessa sera prima di morire, probabilmente consapevole del lato scaramantico di Totò. “Stasera, rientrando, un gattaccio nero mi è passato dinnanzi. E, ora, mentre scrivo, un altro gatto nero, giù per la strada, miagola in continuazione. Che stupida coincidenza, è vero?… Addio. Lilia tua“.

Totò rimase sconvolto e incredulo, e sentiva il peso della responsabilità di non aver colto l’intensità dell’amore di lei, credendo di essere solo uno dei tanti. “Ha avuto molti uomini, posso averla senza assumermi alcuna responsabilità” pensava. Il rimorso di non aver compreso la situazione lo accompagnò per tutta la vita al punto che la fece seppellire nella cappella dedicata ai De Curtis a Napoli.

Totò promise di chiamare la sua futura figlia Liliana

Non solo, venne seppellita nella tomba sopra quella che poi sarebbe stata la sua. In famiglia. Inoltre decise di chiamare la sua futura figlia (come poi fece) Liliana, e non Anna, il nome della nonna paterna, come era d’uso nella tradizione meridionale, in particolar modo in quella napoletana. Totò conservò un fazzoletto di Liliana, dove vi era intriso il rimmel che le lacrime avevano fatto colare sul viso della donna.

La sera stessa partì in tournée con la compagnia di Padova con la quale aveva già preso accordi. Tornato a Roma nell’aprile del 1930, si esibì in diversi spettacoli alla Sala Umberto I riproponendo il suo repertorio vincente di macchiette, inglobando nuove idee. Impersonò Charlot come umile omaggio all’idolo Charlie Chaplin. Riprese a lavorare con l’impresario Maresca e iniziò una nuova tournée.

Il primo approccio (negativo) con il cinema e l’avanspettacolo

Nel 1930 il produttore Stefano Pittaluga, della casa di produzione della Cines, diede il via all’audio nelle pellicole e uscì il primo film italiano con il sonoro, “La canzone dell’amore“. Stefano cercava nuove facce per il grande schermo e Totò incarnava ciò di cui aveva bisogno grazie alle sue doti comiche. Voleva produrre il film “Il ladro disgraziato“.

Tuttavia voleva che Totò imitasse Buster Keaton ma Antonio non condivideva l’idea, ragione che contribuì alla mancata distribuzione e cancellazione del progetto. Il cinema venne accantonato e nel 1932 Totò divenne capocomico di una formazione propria e si propose nell’avanspettacolo, genere in voga e in crescita sino agli anni Quaranta.

Durante una tournée a Firenze fece la conoscenza della donna che gli diede una figlia: Diana Rogliani. Agli inizi però non fu semplice, la donna era ancora sedicenne e quindi troppo giovane per suscitare un vero interesse in Antonio. Tuttavia dalla loro relazione nacque, come promesso alla compianta ex suicida, Liliana De Curtis.

“La miseria è il copione della vera comicità“

Negli anni Trenta il successo cresceva sebbene i guadagni erano ancora modesti. Tuttavia Totò si sentiva affermato e lavorava tantissimo portando in scena idee nuove. Come recitare senza un copione ben impostato, lavorando sempre sulle sue mimiche grottesche e frasi a doppio senso ma senza mai superare il limite del buonsenso né sfociando nella volgarità.

Portò in scena la sua prima spalla, Guglielmo Inglese, poi Eduardo Passarelli. I copioni erano approssimativi e questo spingeva Totò ad aggiungere e creare, cosa che comunque lui gradiva fare. Era sostanzialmente il suo forte. Molte macchiette le ripropose al cinema come ne “Il pazzo” poi “Il chirurgo” e “Il manichino“. Interpretò Don Chisciotte e si vestì anche da soubrette. Apprese l’arte dei guitti: cioè quegli attori in grado di recitare senza un copione preciso o ben impostato.

Totò riteneva che la povertà e la miseria vissuti da piccolo fossero il vero segreto del successo della sua comicità. “Non si può essere un vero attore comico senza aver fatto la guerra con la vita” diceva. Totò acquisì la sua personalità di recitazione e divenne uno dei maggiori mattatori dell’avanspettacolo.

Un approccio con il cinema ancora difficile

Nel 1934 la relazione con Diana Rogliani era ancora in piedi sebbene Totò nutrisse una forte gelosia per la giovane donna. Si sposarono nel 1935 e in quel periodo il cinema tornò a bussare alla sua porta. Veleggiava l’idea di un altro matrimonio: quello tra la sua “maschera” e il grande schermo. Umberto Barbaro e soprattutto Cesare Zavattini provarono a introdurlo.

Il secondo ci andò vicino per il film “Darò un milione” di Mario Camerini, il ruolo pensato per Totò era quello di “Blim” poi andato a Luigi Almirante. Antonio dovette attendere altri due anni per debuttare al cinema con “Fermo con le mani“, tuttavia non fu un successo.

I mezzi di scena erano limitati e scarsi, tuttavia il regista Gero Zambuto e il produttore Gustavo Lombardo (che scritturò Totò dopo averlo notato durante un pranzo in un ristorante a Roma) miravano maggiormente le loro attenzioni nel proporre al grande pubblico una valida alternativa di Charlot, di Charlie Chaplin.

L’infortunio che gli tolse la vista dall’occhio sinistro, la fine dell’epoca dell’avanspettacolo, il divorzio e ancora un flop cinematografico

Nel 1938 Totò perse l’uso della vista dall’occhio sinistro per un distacco di retina traumatico. Informazione riservata ai soli familiari stretti e al suo amico Mario Castellani. Sebbene l’handicap gli avesse completamente cambiato la vita non si perse d’animo e si presentò ancora nel mondo dell’avanspettacolo anche se per un breve rientro perché l’epoca del genere giungeva al termine.

Un bel colpo da digerire per Totò che doveva far fronte anche ai problemi coniugali con la moglie. Era così geloso che durante le sue esibizioni la faceva restare in camerino tutto il tempo chiusa da sola. Scelse di tornare scapolo sebbene il divorzio avvenne in Ungheria in quanto in Italia non vi era possibilità di scioglimento. Una volta ottenuta la documentazione all’estero, venne annullato il matrimonio anche nella Penisola.

I due comunque convissero ancora insieme alla loro figlia e si trasferirono in Viale dei Parioli in compagnia dei genitori di Antonio. Ci fu una seconda occasione con il grande schermo con il film “Animali pazzi” di Carlo Ludovico Bragaglia. Totò impersonò due ruoli ma fu un altro flop sebbene stavolta venne lasciato molto spazio alle potenzialità dell’attore nelle sue interpretazioni “marionettistiche“.

Il terzo e il quarto film e poi il ritorno a teatro

Di rientro dalla tournée dello spettacolo “50 milioni…c’è da impazzire!” scritto con Guglielmo Inglese e già mostrato al pubblico nel 1936, che lo vide impegnato nell’Africa Orientale Italiana, sempre in compagnia della moglie, di Eduardo Passarelli e della soubrette Clely Fiamma, riprovò ancora con il grande schermo. La terza pellicola era “San Giovanni decollato” di Amleto Palermi.

Il film fu un successo di critica, sebbene anche in seguito la stessa si suddivideva tra chi ritenesse la pellicola una delle più riuscite di Totò, impegnato in una delle interpretazioni tra le meno rischiose della sua carriera ma la migliore della sua prima stagione, e chi al contrario pensasse che questo film sarebbe stato perfettamente collocato nell’insieme di lavori cinematografici fallimentari della fase pre-guerra dell’attore, al punto che mise in difficoltà il produttore Capitani.

Venne realizzato il quarto film della filmografia del “Principe De Curtis“, “L’allegro fantasma” per la stessa regia di Palermi, l’ultimo lavoro per il grande schermo prima di rientrare a teatro. Prima di questa quarta pellicola Zavattini scrisse per Antonio il soggetto “Totò il buono” che non divenne mai un film. Tuttavia fu utile allo sceneggiatore per realizzare “Miracolo a Milano” del 1951 di Vittorio De Sica.

La rivista nel periodo fascista

Il cinema non sembrava adatto a Totò che preferiva di gran lunga il palco dove la spontaneità e l’interpretazione riscuotevano un grandissimo successo. Nel 1940 tornò a teatro con un nuovo genere introdotto: la rivista, in sostituzione dell’avanspettacolo. Un genere teatrale satirico con le dovute restrizioni imposte dal regime fascista.

L’Italia entrò in guerra proprio in quel periodo e c’era forte attenzione del regime nel seguire gli spettacoli affinché non fuoriuscissero battute particolari, ambigue e negative verso il governo di Benito Mussolini. Totò debuttò con lo spettacolo “Quando meno te l’aspetti” di Michele Galdieri al teatro “Quattro Fontane” di Roma insieme a Mario Castellani, che ne divenne la spalla ideala, e alla verace primadonna Anna Magnani.

Galdieri era uno dei migliori scrittori di riviste teatrali dell’epoca e Totò collaborò con lui per nove anni. Alcuni degli spettacoli era lo stesso Antonio a scriverli, poi messi in scena da Elio Gigante e Remigio Paone. Le riviste più celebri, oltre a quella del debutto al Quattro Fontane, furono “Volumineide“, “Orlando Curioso“, “Che ti sei messo in testa?” e “Con un palmo di naso“.

Totò e la guerra, i bombardamenti e le persecuzioni

La guerra creò un inevitabile scombussolamento nel cinema e nel teatro. Non c’erano i mezzi di trasporto, vi erano molti divieti di circolazione delle auto private che impedivano alla gente di muoversi. Poi i bombardamenti, specialmente a Milano, che costringevano costantemente all’interruzione degli spettacoli con la fuga degli attori.

Nel frattempo Totò fece pace con il cinema. Venne scritturato dalla Bassoli Film per una nuova pellicola: “Due cuori fra le belve” di Giorgio Simonelli, distribuito poi con il nome “Totò nella fossa dei leoni” dopo la seconda guerra mondiale. Nel cast presente anche il pugile Primo Carnera e…animali autentici.

Nel maggio del 1944 Totò si mise nei guai contro il regime tedesco nella rivista “Che ti sei messo in testa?” che si sarebbe dovuta chiamare “Che si son messi in testa?“, in riferimento proprio ai tedeschi occupanti. Non furono solo loro a perseguitarlo, oltretutto intimorendolo con bombe piazzate all’entrata del teatro, ma anche il regime fascista.

Totò venne denunciato dalla polizia insieme ai fratelli De Filippo e il Comando Tedesco inviò anche un telegramma al teatro Principe. Totò era un ribelle e non sottostava al punto che non lesse neanche il contenuto del messaggio che tuttavia gli venne recapitato anche a voce con una telefonata anonima.

Vedi anche: TOTÒ: DALLE CRITICHE FINO A DIVENTARE IL PRIMO PERSONAGGIO SIMBOLO DEL TEATRO E DEL CINEMA

Il nascondiglio di Totò al cimitero

Al tempo Totò era solito nascondersi e trovare rifugi a causa delle persecuzioni e sebbene fosse uno scaramantico, non aveva problemi a nascondersi nel loculo che possedeva nel cimitero Al Verano di Roma dove passava le notti, ancora con abiti di scena. Totò era solito dire che non fossero i morti “a far paura” bensì “le azioni dei vivi“.

Dopo la telefonata anonima, per evitare l’arresto, allertò i De Filippo che si nascosero in via Giosuè Borsi mentre Totò si nascose con l’ex moglie e sua figlia in via del Gelsomino presso la via Aurelia a casa di un amico. Il rifugio per il noto Totò durò poco perché venne presto riconosciuto dagli ammiratori e decise di tornare a Roma insieme ai genitori.

“Il potere odia le risate, se ne sente sminuito“

Restò in casa fino ad oltre il giorno della liberazione e secondo alcune voci avrebbe contribuito finanziariamente alla Resistenza romana. Mise piede fuori l’abitazione solo da 4 giugno. Passarono soli altri 22 giorni e Totò tornò a recitare al teatro Valle ancora con la sua primadonna Anna Magnani, perfetta per misurarsi con Antonio.

La nuova rivista “Con un palmo di naso” gli permetteva una libera recitazione senza più limiti e non perse occasione per impersonare Mussolini e Hitler. Specialmente il secondo fu preso di mira dopo l’attentato subito nel 20 luglio del 1944 con imitazioni ridicole, un braccio ingessato e i baffi che lo solleticavano per il totale apprezzamento della platea.

“Durante la guerra rischiai guai seri” diceva Totò interpretando Pinocchio nella rivista Volumineide. Per questo “io odio i capi, odio le dittature“. Durante le sue recitazioni in teatro “feci una feroce parodia di Hitler” e “non me ne sono mai pentito” in quanto “il ridicolo“, diceva, era l’unico modo e “mezzo a mia disposizione per contestare quel mostro“. “Il potere odia le risate, se ne sente sminuito“.

L’aggressione subita da un partigiano e l’addio al sodalizio artistico con Anna Magnani

Nel 1945 si esibì a Roma per andare poi alla volta della Toscana: prima a Siena e poi a Firenze. Portò in scena la rivista “Imputati, alziamoci!” facendo la caricatura di Napoleone. Dopo lo spettacolo un partigiano lo colpì con un pugno sul viso perché prese male una battuta dell’attore che associava fascisti e partigiani seppur in un contesto di ironia.

Totò andò subito al commissariato per la denuncia che tuttavia fu solo verbale in quanto decise poi in un secondo momento di non procedere legalmente. Nel frattempo dovette dire addio al sodalizio artistico con la primadonna Anna Magnani che spopolò al grande pubblico internazionale con il film “Roma città aperta” diretto dal compagno Roberto Rossellini.

I dischi di Totò inosservati durante la guerra e i primi dischi riconosciuti solo nel 1967 compresa la poesia “‘A livella“

Nel 1942 Totò venne scritturato dalla casa discografica Columbia (precisamente la S.A. “LA VOCE DEL PADRONE-COLUMBIA-MARCONIPHONE” di Milano). Al tempo la prestigiosa casa distribuiva dischi incisi da attori di teatro e del varietà, tra questi Vittorio De Sica, Macario, Wanda Osiris, Aldo Fabrizi e Nino Taranto. Totò incise tre dischi.

Tuttavia il Totò in veste di cantante è un ricordo del quale non ne restò più traccia, non fino al 1967 data in cui venne pubblicato il 33 giri inclusa la poesia “A livella” e lo sketch “Pasquale“. Venne ritenuto il primo disco inciso da Antonio proprio per la mancanza di tracce pregresse. Seguì l’ultimo disco, “Long playing 33 giri” che comprendeva anche alcune poesie e diversi sketch.

La morte dei genitori e il buon successo al cinema ma fu ancora la rivista a dare a Totò il successo che meritava

Il papà di Totò morì a settembre del 1944 e la mamma nell’ottobre del 1947. Nel mezzo Totò riuscì a non mischiare le problematiche della vita con il lavoro, anzi: sul palco e sul set era sempre lui, tuttavia nel privato aumentava il suo lato malinconico. Al cinema uscirono altri film di buon successo e di discreti incassi.

Non mancavano comunque le critiche cinematografiche, tra le più celebri quella di Vincenzo Talarico che si augurava un rientro “al più presto nei ranghi del teatro di rivista” per l’attore. Collaborò con il regista Mario Bonnard nel film “Il ratto delle Sabine“, con Steno e Agenore Incrocci che scrissero “I due orfanelli” per la regia di Mario Mattoli.

Con quest’ultimo collaborò anche in “Fifa e arena” in “Totò al Giro d’Italia” e ne “I pompieri di Viggiù“. Nella rivista spopolò con “C’era una volta il mondo” di Galdieri che includeva sketch famosi con la soubrette che Totò volle tanto al suo fianco: Isa Barzizza, che appare anche nel film “I due orfanelli“, pellicola che segnò il debutto cinematografico dell’attrice.

Mario Castellani era la spalla perfetta per Totò e fu presente in quasi tutte le pellicole e quando non c’erano ruoli per lui, Antonio spingeva per imporlo come aiuto-regista. Con “C’era una volta il mondo” scoppiò la Totò-mania. Al punto che la rivista venne presentata anche in Svizzera. Gli spettacoli si concludevano con la “passerella” del comico che correva tra il pubblico con una piuma sulla bombetta, al ritmo della fanfara dei Bersaglieri.

Totò doppiatore, attore in “spagnolo” e le prime apparizioni nella pubblicità

Ormai Antonio iniziava ad apparire ovunque. Prestò la sua voce al doppiaggio nel film “La vergine di Tripoli“. Ebbe esperienze a Barcellona e a Madrid tra le altre città spagnole, dove nella rivista “Entre dos luces” improvvisò uno spagnolo di “fortuna“, senza la padronanza della lingua.

Una vera prova del nove per confermare le sue capacità di improvvisazione. Cantò anche una canzone a metà tra l’italiano e lo spagnolo, con parole non-sense. Una volta rientrato dalla piccola parentesi all’estero l’attore prestò la sua immagine alla pubblicità con delle fotografie a pagamento per la rivista “Sette“.

Un attore inusuale, innovativo, visionario. Vittorio De Sica “certe sue folli improvvisazioni durante la recitazione erano geniali e insostituibili“

Totò era una persona particolare con tratti affascinanti. Non era uno che amava il copione, non era abituato così, lui, attore di teatro. Era un pigro e uno svogliato quindi quando si trattava di girare dei film era tutto molto rapido, veloce. Alcune pellicole venivano girate in due o tre settimane e spesso i set venivano improvvisati dalla troupe che si vedeva costretta a raggiungere fisicamente l’attore in base a quale teatro si trovasse a recitare.

Sul set era istintivo e non teneva la concentrazione. Veniva dalla “sua” scuola: si chiudeva in camerino per avere una minima base della sceneggiatura che poi avrebbe cambiato, modificato e adattato a braccio a seconda del suo istinto. Era fatto così ed era geniale. Concepiva sul momento battute e gag. Non solo De Sica ma anche altri celebri registi e attori hanno dichiarato di essersi trovati dinanzi all’imprevedibilità di un attore che praticamente “recitava a braccio“, come disse Nino Taranto.

Doveva essere colto al volo perché perdeva la concentrazione dopo il primo ciak

Era dunque il set che si adattava all’attore e non viceversa. Quindi veniva preparato tutto perfettamente prima che Totò recitasse, comprese luci e immagini di scena che venivano simulate con una controfigura. Un altro problema per Totò era la mancanza di pubblico inevitabile sul set. Gli spettatori dal vivo spesso erano oggetto delle sue gag, lui amava recitare direttamente dinanzi alla gente.

Totò era scaramantico e non usciva di casa di martedì o di venerdì che cadevano al giorno 13 o 17 del mese

Inizialmente la differenza era evidente tanto che per colmare la distanza (un minimo) con il teatro, dopo aver girato le scene la troupe lo applaudiva e lo incoraggiava per entusiasmarlo come era abituato. Si cercava di ricreare la magia del palco sul set. Totò oltretutto era difficile da gestire, si alzava molto tardi, mai prima di mezzogiorno.

Lui diceva che un attore “al mattino non può far ridere” e si attivava dalle ore 13 alle 21. Durante le lunghe pause e le attese sul set si stancava e non uscendo di casa nei giorni martedì o venerdì del 13 o 17 del mese, metteva in difficoltà non solo la troupe ma anche gli attori. Tra i set più difficili “Totò al Giro d’Italia” dove apparvero i ciclisti Bartali, Coppi, Bobet e Magni, tutti costretti ad attendere ogni volta il ritardatario attore.

Nella stagione 1949/50 il primo addio al teatro per dedicarsi esclusivamente al cinema

L’ultimo successo a teatro avvenne con la rivista “Bada che ti mangio!” che costò la bellezza di 50 milioni di lire e debuttò al teatro Nuovo di Milano a marzo del 1949. Dopo si dedicò completamente al cinema e girò un film con Eduardo De Filippo, “Napoli milionaria“, senza percepire compenso in nome dell’amicizia tra i due attori.

Nonostante si fossero giurati nuove collaborazioni non si incontrarono più sul set a parte ne “L’oro di Napoli” di Vittorio De Sica, del 1954, anche se i due girarono due diversi episodi (Totò recitò in quello de “Il guappo“) e in un cameo di nove anni dopo ne “Il giorno più corto” di Sergio Corbucci.

Un episodio di vita reale ispirò Totò nella scena dell’argano che solleva la marchesa, “issate la marchesa!” dice Antonio in “Totò sceicco” del 1950. Risaliva a quando sua madre cadde lungo una rampa di scala e non riuscì a rialzarsi con le sue forze. Tra i film ai quali l’attore rinunciò di prendere parte, ci fu uno in cui nel 1950 lo avrebbe visto al fianco di Stanlio e Ollio.

Nella stagione 1949/50 girò dieci film tra questi appunto “Totò sceicco” di Mario Mattoli del 1950 in cui si invaghì dell’attrice Tamara Lees e “Totò cerca casa” di Steno e Mario Monicelli del 1949 che suscitò critiche e indignazione da parte della censura circa l’intento del film di parodiare il neorealismo sulla crisi degli alloggi. Da quel momento i film di Totò furono vietati in linea generale a un pubblico minore di 16 anni.

Sebbene il successo delle pellicole la critica non mandava proprio giù lo stile di Totò, definito surreale. L’attore commentò le critiche con ironia osservando che forse si “era guastato con il crescere“.

“Malafemmena“, la celebre canzone del 1951

Le morti ravvicinate dei due genitori portarono uno squilibrio familiare che esplose nel 1951 quando l’ex moglie Diana Rogliani andò via di casa dopo un violento litigio. La donna si risposò. Anche la figlia di Totò, Liliana, abbandonò il padre per unirsi in matrimonio con Gianni Buffardi, il figliastro del regista Carlo Ludovico Bragaglia, contro la volontà di Totò.

Fu in quel momento che, rimasto solo, l’artista ideò la celebre canzone “Malafemmena” concepita durante una pausa di lavoro del suo successivo film, “Totò terzo uomo“. Sembrerebbe che il litigio che portò al definitivo addio di Diana fu l’innamoramento di Antonio verso l’attrice Silvana Pampanini con la quale il “Principe” collaborò sul set del film “47 morto che parla“.

Lui le mandava mazzi di rose e scatole di cioccolatini e le chiese persino di sposarlo, cosa che spinse la Rogliani all’addio definitivo. Tuttavia la Pampanini rifiutò “l’invito“. A parte le infelici dinamiche del privato, il 1951 segnò un passo importante per Totò che venne richiamato da Steno e Monicelli per il film “Guardie e ladri” dopo il successo di “Totò cerca casa“.

Con Aldo Fabrizi fu “intesa a prima vista“

Nel film recitò affianco ad Aldo Fabrizi capace di rispondere a tono alle improvvise battute di Totò nella parte del ladro Ferdinando Esposito. Tra i due si creò una bella sintonia nonché una affezionata amicizia. Tuttavia fu un film che in origine non convinceva totalmente il principe De Curtis. Poi si convinse perché stavolta il ruolo era reale e si presentava come una scommessa in quanto lo distaccava dai suoi precedenti personaggi impersonati. Inoltre il contesto era drammatico.

La censura in un primo momento non lasciò passare la pellicola così neanche stavolta anche se dopo la proiezione nelle sale il responso fu unanime e si arrese. Fu un successo enorme con grandi incassi e apprezzamento di pubblico e finalmente anche di critica. La pellicola gli valse il Nastro d’argento per l’interpretazione, presentata al Festival di Cannes nel 1952.

Sempre nel 1951 recitò per la prima e ultima volta con Alberto Sordi in “Totò e i re di Roma“, film che inizialmente si sarebbe dovuto chiamare “E poi dice che uno…“. La pellicola fu oggetto di critiche anche stavolta, venne ritenuta offensiva “del decoro e del prestigio di pubblici funzionari, nonché nella parte finale del sentimento religioso“.

Totò e Franca Faldini

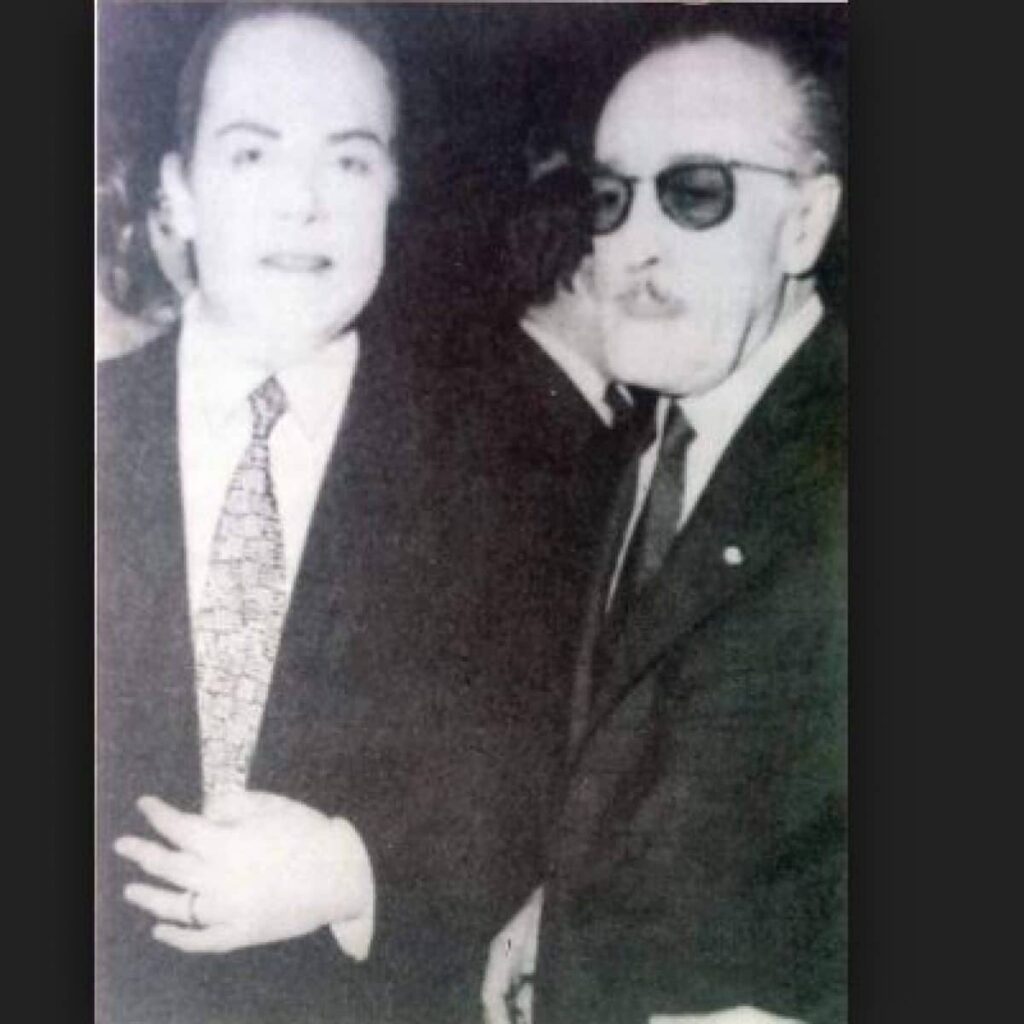

Nel 1952 Totò restò folgorato dalla bellezza di Franca Faldini, apparsa sulla copertina del settimanale “Oggi“. Decise di mandarle il suo consueto mazzo di rose con biglietto allegato “mi sono sentito sbottare in cuore la primavera” disse dopo averla ammirata sulla copertina del settimanale. Le telefonò e la invitò a cena.

Stavolta Totò sentiva di aver trovato la persona giusta che tuttavia aveva ben trentatré anni di meno quindi durante la relazione sorsero inevitabili dissapori dovuti alla differenza d’età e alle discrepanze caratteriali. La relazione andò avanti e lo fece fino al giorno della morte del Principe della risata. All’inizio la relazione destava scandalo dato che i due convivevano senza essersi uniti in matrimonio.

Per far cessare le malelingue inventarono un finto matrimonio all’estero, escamotage che non durò a lungo. La Faldini recitò in alcuni film di Totò, il primo di questi fu “Dov’è la libertà…?” di Roberto Rossellini. Un film difficile che venne distribuito solo due anni dopo a causa del disinteresse del regista, spesso lontano dal set e sostituito da Lucio Fulci e pare anche con collaborazioni di Mario Monicelli e Federico Fellini.

“Totò e le donne” e “Totò a colori“

Con la nuova compagna girò anche “Totò e le donne” di Steno e Monicelli, pellicola che vide per la prima volta insieme sul grande schermo Peppino de Filippo e il principe De Curtis. Insieme sarebbero diventato una delle coppie più popolari del cinema. Quando Steno e Monicelli si misero in solitaria, “usarono” un Totò a due facce.

Se Steno spingeva sulla comicità dell’attore, al contrario Monicelli puntava sull’umanizzazione del personaggio, come avvenne per “Guardie e ladri“. Il primo sbancò subito al botteghino con “Totò a colori” nel 1952, uno dei primi film a colori che rivisita alcuni sketch teatrali dell’attore. Tuttavia non furono semplici le riprese per Totò che accusava diversi problemi.

Le potenti luci utilizzate sul set ampliarono i problemi alla vista dell’attore che come abbiamo visto aveva già l’handicap all’occhio sinistro. Nella circostanza i problemi derivavano dai dolori all’occhio destro che lo fecero svenire. Le stesse luci gli provocarono addirittura una infiammazione ai capelli.

“Totò a fumetti” e il brano presentato al Festival di Sanremo

Nel 1953 furono raccolte in una collana chiamata “Totò a fumetti” le illustrazioni di Totò ispirate ad alcune celebri esibizioni teatrali dell’attore, pubblicata dalle Edizioni Diana di Roma.

Nel 1954 la canzone dedicata a Franca Faldini “Con te” venne presentata al Festival della canzone arrivando in nona posizione. Il pezzo venne interpretato da Achille Togliani, Natalino Otto e Flo Sandon’s.

Quell’incontro mai avvenuto con il suo idolo Charlie Chaplin

A metà anni Cinquanta Totò ebbe la sua prima vera occasione di realizzare un grande sogno: interpretare una parte in un film muto. Lui, capace di far ridere anche con le smorfie, con le movenze, con le mimiche, sentiva di poter esprimere al meglio il proprio potenziale in una pellicola del genere. Tuttavia i produttori rifiutarono il progetto scritto da Age & Scarpelli.

“Il mio sogno è girare un film muto” diceva Antonio “il vero attore, come il vero innamorato, per esprimersi non ha bisogno di parole“. Il film muto sarebbe stato il modo migliore per farsi conoscere anche all’estero. Durante una vacanza in Costa Azzurra casualmente il suo yacht si ritrovò accanto all’imbarcazione del numero uno del muto, il maestro dei maestri, l’idolo di Totò: Charlie Chaplin.

Tuttavia il senso di insicurezza e i complessi di inferiorità di Totò, timoroso di non essere riconosciuto e ricambiato da Chaplin, repressero il desiderio di un incontro. Il principe De Curtis non era noto all’estero e probabilmente l’artista pensò che sarebbe stato meglio così, senza rischiare di rovinarsi l’opinione sul collega inglese.

17 film tra il 1953 e il 1955

Dal 1953 al 1955 Totò si divise in 17 pellicole lavorando con Steno, con Mattoli, Aldo Fabrizi, Luigi Zampa. Fabrizi lo volle in “Una di quelle” con Peppino De Filippo, una pellicola dalla trama drammatica e sentimentale ma che non ottenne il successo sperato. In seguito il film venne ridistribuito con il nome “Totò, Peppino e…una di quelle“.

Con Monicelli girò “Totò e Carolina” uscito solo un anno e mezzo dopo a causa dei continui tagli della censura (ben 81), infastidita dall’interpretazione di Totò nei panni di un poliziotto con atteggiamento ridicolo. La censura massacrò la pellicola anche perché infastidita dai chiari riferimenti comunisti. I ripetuti tagli costrinsero a un nuovo doppiaggio per coprire le battute non concesse.

La perdita del figlio Massenzio, nato prematuro, il successo con i film di Mastrocinque tra cui “Totò, Peppino e…la malafemmina” e “La banda degli onesti” e il ritorno all’amato teatro

Totò fondò la società di produzione D.D.L. con sede al proprio domicilio. La società era collegata a Dino De Laurentiis e a Renato Libassi, amministratore di Totò. Nel 1955 interpretò un paio di film di Camillo Mastrocinque ma nel privato le cose si mettevano male. Franca Faldini concepì prematuramente il figlio di Totò, Massenzio, nato di otto mesi.

Il piccolo morì dopo poche ore, evento che scosse particolarmente l’artista che si rifugiò nella sua già preesistente malinconia che viveva nel privato. Si rinchiuse in casa per settimane fin quando non tornò sul set dando vita, ancora con Camillo Mastrocinque, a pellicole memorabili. Girarono cinque film di fila insieme in un anno raggiungendo l’apice del successo con “Totò, Peppino e…la malafemmina” e “La banda degli onesti“.

Il teatro però stimolava di più e Totò non poté resistere ancora a lungo, oltretutto spinto anche dall’impresario Remigio Paone, recitò nella rivista “A prescindere“, debuttando al teatro Sistina di Roma per poi girare l’Italia in tournée negli ultimi mesi del 1956.

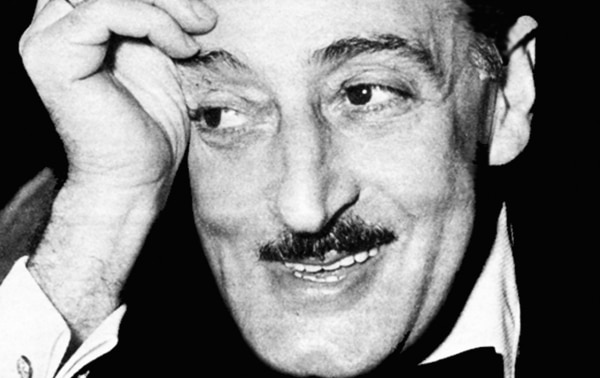

Gli svenimenti, la cecità di Totò e il secondo addio forzato al teatro

L’artista venne colpito da diversi problemi di salute che sebbene avessero invalidato chiunque, tuttavia non lo scoraggiarono a mollare di una virgola. E proprio la testardaggine dell’attore e la dedizione al lavoro peggiorò le sue condizioni. Nel febbraio del 1957 a Milano lo colpì una broncopolmonite virale che non curò come i medici gli indicarono e tornò anzitempo a recitare.

Una scelta che pagò con uno svenimento prima ancora di salire sul palco. Sebbene i medici prescrissero all’attore altre due settimane di riposo, Totò ignorò nuovamente le tempistiche tornando in anticipo per esibirsi a Biella, a Bergamo e a Sanremo. In quest’ultima tappa avvertì i primi sintomi della malattia che lo stava colpendo alla vista.

Così il 3 maggio al Teatro Politeama Garibaldi a Palermo sussurrò alla Faldini (in scena per sostituire Franca May) che non vedeva più niente. Tuttavia prese coraggio e per non deludere la folla puntò sulle sue abilità di intrattenimento e sul sostegno in scena degli altri attori. Cercò di terminare velocemente lo spettacolo.

Gli spessi occhiali da sole di Totò

In seguito ritornò a recitare sul palcoscenico, tanto era l’amore verso la recitazione e verso la gente che credeva in lui, sebbene la cecità era ormai totale. Il ritorno in scena lo fece subito, il 4 maggio, con occhiali da sole spessi. Inizialmente i medici pensarono che il problema fosse dovuto a un malanno derivato dai denti ma poi gli fu diagnosticata una corioretinite emorragica all’occhio destro.

Remigio Paone gli richiese una visita fiscale perché non gli credeva e spingeva per portarlo a teatro. Dovette poi ricredersi. Sebbene la vista migliorò lievemente, non acquisì più la completa integrità dell’occhio destro, l’unico dal quale riusciva a vedere. Una volta per tutte Totò comprese che non poteva più continuare a recitare a teatro.

Scelse così di dedicarsi di nuovo completamente al cinema. Nel 1957 si limitò a girare solo “Totò, Vittorio e la dottoressa” per la regia di Mastrocinque. Sebbene la qualità recitativa non ne risentì, fu in fase di doppiaggio il vero problema: l’attore non riusciva a doppiarsi perché non vedeva bene sullo schermo e la sincronia e i tempi ne risentivano. Così veniva doppiato da Carlo Croccolo.

I problemi economici di Totò

Totò fu costretto a vendere alcune delle sue proprietà e, dopo aver soggiornato per qualche giorno a Lugano, con l’idea di tastare il territorio per capire poi se fosse stato bene decidere di andare a vivere in maniera definitiva in Svizzera (per motivi fiscali), scelse invece di tornare a Roma in affitto in un appartamento in Viale dei Parioli.

La Faldini era sempre al suo fianco così come il cugino di Totò, Eduardo Clemente, segretario e factotum dell’attore. Con loro sempre il fedele autista Carlo Cafiero che spesso lo accompagnava sui set.

La piccola parentesi televisiva

Sebbene non amasse particolarmente il piccolo schermo, nel 1958 accettò l’invito di Mario Riva alla trasmissione “Il Musichiere” con il quale collaborò già anni prima tra film e riviste di tetro. Un’esperienza che culminò subito e si riaprì solo otto anni dopo quando duettò con Mina a Studio Uno.

L’allontanamento dalla televisione fu dovuto all’affermazione che esclamò: “Viva Lauro!“. In riferimento all’allora capo del Partito Monarchico Popolare, Achille Lauro. Nel mezzo degli otto anni di allontanamento apparve sporadicamente grazie ad alcune interviste che rilasciava in privato.

Il ritorno al cinema, i riconoscimenti e le targhe

Nel 1958 tornò a dedicarsi completamente al cinema recitando in “La legge è legge” con Fernandel e prese parte a “I soliti ignoti” di Monicelli, nei panni dello scassinatore Dante Cruciani e al fianco di Marcello Mastroianni e Vittorio Gassman. Nello stesso anno ottenne in premio il Microfono d’argento e in riconoscimento una Targa d’oro dall’ANICA per il longevo contributo al cinema e alla carriera.

I problemi di salute si aggravarono: l’esperienza al Festival di Sanremo, il cinema, i rifiuti difficili e le novanta sigarette al giorno

La salute dell’attore peggiorò ulteriormente nel 1959 e mentre girava il film “La cambiale” subì una ricaduta che lo convinse, stavolta sì, ad accettare i tempi medici. Si prese mesi di pausa e una volta ripresosi inviò una sua canzone a Sanremo al Festival della canzone italiana. Il brano era “Piccerella Napulitana“.

Tuttavia il pezzo fu scartato ma Totò accettò comunque di prendere parte alla giuria nel ruolo di presidente al Festival. A insistere per il ruolo fu Ezio Radaelli. Sebbene l’attore avesse rifiutato un notevole compenso giornaliero che dava l’idea di ottimi rapporti, abbandonò invece molto presto l’incarico per via di un disaccordo con la commissione.

In quell’anno ricevette un’importantissima offerta dall’agenzia artistica statunitense Ronald A. Wilford Associates di New York. Era lo stesso WIlford che fondò e diresse poi la prestigiosissima agenzia (tra le più potenti al mondo) Columbia Artists Management International. Ormai le condizioni fisiche di Totò erano precarie e preferì restare in Italia proseguendo la cinematografia nel Belpaese.

Da sempre fumatore accanito, pare che l’attore fumasse ben novanta sigarette al giorno, circostanza che non favoriva le sue condizioni di salute. Proprio a causa della salute non fu presente alla premiazione per ritirare la Grolla d’oro a Saint-Vincent. Il riconoscimento fu assegnato a un altro attore.

Per non deludere il pubblico all’apice del suo successo l’attore scelse di non rallentare la sua produzione di film: temeva di perdere il lavoro e l’interesse del pubblico. Cominciò così ad accettare ogni tipo di copione gli si palesasse davanti. Collaborò ancora con Aldo Fabrizi, con Mastrocinque e con Steno e per la prima volta con il regista Lucio Fulci ne “I ladri“.

Totò era ormai quasi completamente cieco ma…”Appena sento il ciak, vedo tutto. È un effetto nervoso“

Sebbene le condizioni della sua vista lo costringevano ad indossare sempre un pesante paio di occhiali spessi e scuri, e che vedesse solo dai lati degli occhi, appena si dava il ciak per lui era come riacquistare la vista. Lui stesso diceva “è un effetto nervoso“. La disinvoltura della sua recitazione non lasciava trapelare alcun problema per l’attore in scena.

Gli anni Sessanta

Il nuovo decennio segnò un punto importante nella filmografia dell’attore che recitò in numerosi film con Peppino e in alcuni con Fabrizi, Mastrocinque, Steno e Corbucci. Tra quelli di maggior successo “Risate di gioia” del 1960, “I due marescialli” del 1961, “Totòtruffa” del 1962, “I due colonnelli” ancora del 1962 e “Gli onorevoli” del 1963.

Le parodie

Con “Risate di gioia” Totò ebbe l’unica occasione di recitare anche sul set con la sua ex primadonna di teatro, Anna Magnani. Fu anche il periodo delle parodie girate per la regia di Fernando Cerchio, come le rivisitazioni mitologiche dei film Peplum (il sottogenere cinematografico dei film storici in costume ambientati in contesti biblici o della civiltà romana o dei tempi della Grecia antica): “Totò contro Maciste” del 1962, “Totò e Cleopatra” del 1963 per la stessa regia e “Totò contro il pirata” dell’anno seguente.

Nel 1962 furono celebri le sue sei interpretazioni di altrettanti personaggi impersonati in “Totò diabolicus” di Steno, per la critica una delle prove recitative più complesse e riuscite. La pellicola era una parodia del genere giallo-poliziesco. Nel 1964 fu la volta di “Che fine ha fatto Totò Baby?” di Ottavio Alessi, chiara parodia di “Che fine ha fatto Baby Jane?“. Nel 1965 girò anche “Totò d’Arabia” per la regia di José Antonio de la Loma.

Totò veniva usato per lanciare cantanti come Johnny Dorelli, Fred Buscaglione, Adriano Celentano e Rita Pavone: il suo centesimo film, le premiazioni e la pubblicazione del libro di poesie “‘A livella“

La fama di Totò era da sempre un veicolo per pubblicizzare, tuttavia fu sfruttato anche per il lancio di cantanti divenuti poi noti e di successo. Ma era anche un veicolo per lanciare attori come Pablito Calvo, già visto all’opera nel celebre “Marcellino pane e vino“. Recitò in seguito poi in “Totò e Marcellino“.

L’esperienza fallimentare con le commedie sexy

Totò girò con Erminio Macario “Totò di notte n. 1″ del 1962 e nel 1963 alcune sequenze del film vennero riciclate in “Totò sexy“, per la stessa regia. Due film di scarso successo ritenuti dalla critica i peggiori della carriera dell’artista.

Il centesimo film

Allo scoccare del nuovo anno, nel 1964, venne annunciato il centesimo film dell’attore, pubblicizzato come primo film totalmente drammatico. La pellicola, diretta da Paolo Heusch e scritta da Rodolfo Sonego, è “Il comandante” e per la realizzazione richiese più del doppio del tempo che solitamente l’attore impiegava in tutti gli altri film. Ci vollero otto settimane piene di lavoro.

La notizia del centesimo di Totò, che poi in realtà si trattava dell’86esimo film, fu accolta con trepidazione, ansia e grande attesa e con festeggiamenti e riconoscimenti. L’attore ottenne la “Sirena d’oro” e agli incontri internazionali dedicati alla cinematografia veniva accolto sempre da lunghissimi applausi.

Il film tuttavia disattese le aspettative e fu un insuccesso. In seguito pubblicò il noto libro di poesie “‘A livella” presso l’editore Fausto Fiorentino di Napoli. Inizialmente il libro doveva chiamarsi “Il due novembre“. Con la pubblicazione vinse un premio e nel 1964 tornò al cinema con “Le belle famiglie” nell’episodio “Amare è un po’ morire” per la regia di Ugo Gregoretti.

L’incontro con Lino Banfi: Totò gli consigliò lo pseudonimo con il quale l’attore pugliese è tuttora noto. Al tempo si faceva chiamare Lino Zaga

Pasquale Zagaria, in arte Lino Banfi, ebbe il piacere di conoscere Totò nel 1965. L’attore pugliese era un attore d’avanspettacolo e Antonio gli consigliò di cambiare nome per avere più possibilità di lavorare nel cinema. Secondo Tòtò i diminutivi dei nomi portavano bene ma non pensava lo stesso dei cognomi. Come si sa, l’artista era molto scaramantico.

“Ho girato diversi film mediocri” disse Totò mentre lavorava sugli ultimi film della carriera, “altri che erano veramente brutti, ma, dopo tutta la miseria patita in gioventù, non potevo permettermi il lusso di rifiutare le proposte scadenti e restarmene inattivo“

A fine carriera Totò ricevette diverse proposte di rilievo da registi come Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini e Alberto Lattuada. Con quest’ultimo girò in maniera convincente il film “La mandragola” del 1965 nei panni di Fra’ Timoteo. Il progetto con Fellini tuttavia non andò in porto e la pellicola in programma, “Il viaggio“, non fu mai realizzata. Avrebbe recitato con Mina, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

Gli ultimi lavori con Pasolini

Con Pasolini fu un successo individuale inaspettato visto che il film “Uccellacci e uccellini” fu bersagliato dalla critica e a livello di incassi è stato il peggiore della filmografia dell’attore. L’interpretazione di Totò tuttavia venne apprezzata all’unanimità e ricevette anche una menzione speciale al Festival di Cannes e vinse il suo secondo Nastro d’argento.

Sebbene le riprese per l’attore furono difficili a causa del poco spazio alle improvvisazioni che Pasolini gli lasciava, cavallo di battaglia di Totò, alla fine fu così grato dei riconoscimenti che ringraziò la giuria dei critici del cinema con una breve dichiarazione scritta.

Sulla pellicola Pasolini disse che è stata quella “che ho amato e continuo ad amare di più” perché è stato il film “più povero” e al contempo, di conseguenza, “il più bello“. Ricordò anche le difficoltà di quando girarono. Lui cercò di sfruttare la “maschera” dell’attore di cui ne era affascinato perché “riuniva in sé, in maniera assolutamente armoniosa, indistinguibile, due momenti tipici dei personaggi delle favole“.

Vale a dire “l’assurdità/il clownesco e l’immensamente umano“. Totò, durante la lavorazione del film, si sentiva represso nel suo modo di recitare. Collaborò con Pasolini ancora in seguito ma prima girò un film accanto a Nino Manfredi “Operazione San Gennaro” di Dino Risi.

Con Pasolini girò nel 1967 un cortometraggio, “La terra vista dalla luna“, nell’episodio “Le streghe“. Fu presente anche in due episodi del film “Capriccio all’italiana“: “Il mostro della domenica” di Steno e “Che cosa sono le nuvole” di Pasolini. L’ultima pellicola è stata “Il padre di famiglia” del 1967 anche se Totò girò un’unica sequenza nel film con Manfredi.

La causa della morte di Totò

Totò morì due giorni dopo aver girato la sua prima scena del film e l’ultima della sua carriera. Casualmente morì dopo aver girato la sequenza di un funerale. Il regista Loy scelse di montare la sequenza per rendere omaggio al grande artista. Totò ci lasciò il 15 aprile del 1967 nella sua abitazione di via Monti Parioli al civico 4, a Roma.

L’attore lasciò questo mondo dopo due giorni di agonia in seguito a un attacco cardiaco. Due sere prima, rivolgendosi al suo autista di fiducia, Carlo Cafiero, gli disse “Cafié, non ti nascondo che stasera mi sento una vera schifezza“. E, sebbene al rientro in casa il sorriso di Franca lo illuminò, subito dopo cena non resistette ai forti dolori allo stomaco.

Chiamò il suo medico di fiducia che oltre al raccomandato riposo gli somministrò alcuni farmaci. L’ultimo giorno di vita di Antonio fu sereno tanto che progettava il suo futuro. Principalmente le vacanze estive che voleva passare a Posillipo con la Faldini. Tuttavia dopo cena i dolori ricomparvero accompagnati da un formicolio al braccio sinistro.

“Professò, vi prego lasciatemi morire, fatelo per la stima che vi porto. Il dolore mi dilania, meglio la morte” disse al cardiologo professor Guidotti. Vennero interpellati anche la figlia Liliana e il fidato cugino Eduardo Clemente. “Edua’, Edua’ mi raccomando. Quella promessa: portami a Napoli“, implorò quest’ultimo. Alle 4 del mattino del 15 aprile morì Totò.

Le due versioni sulle ultime parole di Totò prima della morte

Secondo una versione l’attore, poco prima di morire, avrebbe detto alla moglie “T’aggio voluto bene, Franca. Proprio assai“. Sua figlia Liliana invece disse che il padre avrebbe detto “ricordatevi che sono cattolico, apostolico, romano“.

I tre funerali di Totò, sebbene ne richiese uno semplice: uno a Roma, uno a Napoli e uno al quartiere dove è nato, Rione Sanità

“Al mio funerale sarà bello assai perché ci saranno parole, paroloni, elogi, mi scopriranno un grande attore: perché questo è un bellissimo Paese, in cui però, per venire riconosciuti in qualcosa, bisogna morire“

Il primo funerale di Totò a Roma

A Roma, il primo dei tre funerali, la sua salma fu portata alla chiesa Sant’Eugenio al seguito di più di duemila persone e fu vegliata dalle principali personalità dello spettacolo, e non solo, per due giorni. In chiesa erano presenti Alberto Sordi, Elsa Martnielli, Luigi Zampa, Luciano Salce e Olga Villi tra gli altri, compresi registi e critici che lo avevano o ignorato o bersagliato nel corso della sua celebre carriera.

La cerimonia fu limitata dalle restrizioni previste dalle autorità religiose in quanto con Franca Faldini il legame non culminò mai nel matrimonio e la compagna del compianto attore fu addirittura fatta uscire di casa durante la benedizione del prete sulla salma di Totò. Sulla bara furono poggiati la bombetta che utilizzò all’esordio e che utilizzava solitamente nel salutare il pubblico a teatro a fine spettacolo correndo tra la folla, e un garofano rosso.

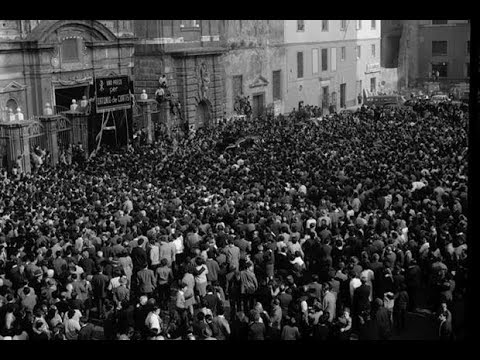

Il secondo funerale di Totò a Napoli

Il secondo funerale a Napoli si celebrò il 17 aprile, e, partendo da Roma, il feretro fu portato in viaggio nella città natale dell’artista scortato da circa trenta vetture. Napoli sospese ogni attività in città per due ore e mezzo a partire dalle ore 16. I muri delle strade erano stracolmi di manifesti di omaggio e cordoglio, le serrande dei negozi vennero abbassate e il traffico fu interrotto.

I portoni degli edifici erano socchiusi e la città intera era di lutto. Tra i personaggi dello spettacolo e amici stretti erano presenti anche Nino e Carlo Taranto, Luisa Conte, Dolores Palumbo e Ugo D’Alessio. Una volta in città il furgone che trasportava l’artista impiegò lo stesso tempo che ci mise per viaggiare dalla capitale sino a Napoli.

L’affluenza della gente rallentò notevolmente il passaggio sino alla chiesa del Carmine Maggiore dove vennero svolti i funerali dinanzi a ben 250 mila persone. Lo shock per il popolo napoletano era talmente forte che nella basilica ci furono svenimenti e feriti, due donne e due agenti, per l’enorme scompiglio.

Terminato il rito funebre le autorità decisero di far uscire la salma da una porta secondaria scortata dalle motociclette della polizia al Cimitero del Pianto alla presenza di Franca Faldini, la figlia Liliana con il marito, Eduardo Clemente e di Mario Castellani che decisero di non entrare nella basilica a causa del grande affollamento.

Totò fu sepolto, come promesso, accanto a Liliana Castagnola e al piccolo Massenzio, il figlio concepito con Franca Faldini morto dopo poche ore dalla nascita. L’attore riposava in pace nella tomba di famiglia.

Il terzo funerale di Totò a Rione Sanità

Il terzo funerale venne organizzato da un capoguappo del Rione Sanità, il quartiere dove tutto ebbe inizio, il luogo esatto che diede alla luce uno dei più grandi artisti che l’Italia abbia mai avuto. Il funerale si tenne il mese successivo, dopo il trigesimo, era il 22 maggio. Sebbene la bara di Totò fosse vuota, aderì un numero cospicuo di persone.

Totò e la beneficenza: “Chi è avaro di soldi è avaro pure di sentimenti“

Totò in tutta la sua vita ha sempre compiuto gesti caritatevoli, d’altruismo e ha fatto tanta beneficenza. Dava sostegno e offerte di viveri ai bisognosi compresi doni e banconote secondo quanto hanno testimoniato i suoi familiari e i colleghi. Oltretutto non faceva mancare sostanziose mance ai collaboratori di scena, ai lavoratori e aiutava chiunque glielo chiedesse.

Si dice anche che di notte si aggirava di nascosto nel suo quartiere di nascita, Rione Sanità, infilando sotto le porte biglietti da diecimila lire. Grazie al suo aiuto una bambina con problemi di deambulazione riuscì ad essere operata e la famiglia poté pagare le cure dovute alla sua riabilitazione.

“Se per aiutare il prossimo rinunci a qualcosa, fai veramente del bene. Altrimenti che bene è?”

Fu così colpito dalla vista di una anziana signora senzatetto che chiedeva l’elemosina al punto da stipulare un accordo con l’oste di una trattoria secondo il quale l’anziana donna avrebbe mangiato ogni giorno lì e, una volta al mese, l’artista sarebbe passato per saldare i conti accumulati.

Totò donava tanto sebbene non guadagnasse eccessivamente per via del fatto che pretendeva compensi sempre bassi dai produttori. Aiutava ospizi e bretotrofi, donava importanti somme alle associazioni dedicate agli ex carcerati e alle loro famiglie e dopo la morte del figlio Massenzio, che lo colpì particolarmente, con la Faldini andava spesso a donare regali e giocattoli agli orfanelli all’asilo Nido Federico Traverso, di Volta Mantovana.

Quando Alighiero Noschese riprodusse la voce di Totò per una pubblicità senza la pregressa autorizzazione, la cosa finì al tribunale dove Antonio ebbe la meglio e ottenne un risarcimento di un milione di lire. Nel momento che Noschese stava compilando l’assegno, Totò ne compilò un altro di 10 milioni e lasciò entrambi i titoli a Noschese invitandolo a donare la cifra complessiva agli orfani dell'”Istituto dei Piccoli Amici di Sant’Antonio” di Napoli.

L’amore di Totò per gli animali: “Amo tanto gli animali per il semplice motivo che li trovo migliori degli uomini“

Amava gli animali e viveva in casa con numerosi cani e un pappagallo. Acquistò un vecchio canile restaurandolo per un costo totale di 50 milioni di lire per accogliere cani randagi. “L’ospizio dei trovatelli” ospitava più di 200 cani. Si accertava sempre che avessero le cure giuste e necessarie.

Era risaputo che Totò facesse numerose donazioni ai canili della città e a volte il suo amore per gli animali confluiva in affermazioni un po’ esasperate “Mangio più volentieri con un cane che con un mio simile. Come commensale è meglio un animale fidato che un falso amico“.